Todos nuestros objetos solo en régimen de alquiler. El coste del alquiler es el 35% de su precio.

Hoy os presentamos una entrada especial, ya que se trata de un relato del escritor José Luis Hernández Garvi, "Palacios bajo las colinas. El sueño de Austen H.Layard".

Esperamos que lo disfrutéis.

INTRODUCCIÓN

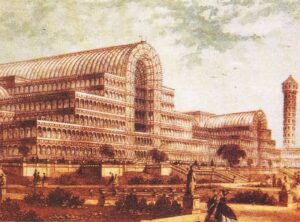

En 1854, los miembros más destacados de la alta sociedad londinense se agolpaban a las puertas del Palacio de Cristal levantado en Sydenham para contemplar con sus propios ojos las maravillas de una exposición recién inaugurada. Tras permanecer durante siglos ocultos bajo las arenas del desierto, se mostraban de nuevo en todo su esplendor los tesoros y maravillas de ciudades de nombre mítico que habían sido maldecidas por la Biblia. En las salas especialmente acondicionadas del museo, se exponían fabulosos animales alados de rostro humano, muros cubiertos de azulejos de colores como ninguna otra arquitectura había empleado jamás y espectaculares relieves con escenas de guerra y caza de hacía veintisiete siglos, durante el reinado del legendario rey Asurbanipal. Aquel tesoro incalculable había sido rescatado del olvido por Austen Henry Layard, el arqueólogo que decidió romper con todo para cumplir su sueño en Oriente.

LA VOCACIÓN DE UN SOÑADOR

Layard nació en París en 1817 en el seno de una familia de ascendencia hugonote establecida en Inglaterra. Pasó buena parte de su juventud en Italia, acompañando a su padre en sus viajes oficiales, siendo allí donde se despertó su interés por las culturas del Mundo Antiguo. En 1833 regresó a Inglaterra para cursar estudios de leyes y con veintidós años estaba empleado como pasante en la sombría oficina de un abogado con despacho en Londres, iniciando una carrera monótona en la que consumía su vida y a la que terminó renunciando para poder cumplir su sueño. Su afición por Oriente y las civilizaciones perdidas de Persia despertó en él su ánimo aventurero. En 1839, impaciente y lleno de entusiasmo, abandonó para siempre la atmósfera claustrofóbica de la oficina del abogado, recogió sus pocas pertenencias y, sin apenas dinero, partió de viaje dispuesto a recorrer el país de sus sueños.

En contra de lo que en un principio pudiera parecer, Layard no era un inconsciente. Su decisión estaba firmemente asentada en los conocimientos adquiridos mientras preparaba cuidadosamente su plan. Convertido en un autodidacta, además de leer todos los libros que sobre la lejana y desconocida Persia caían en sus manos, asimilaba con rapidez aquellos aspectos que pudieran serle de utilidad durante el viaje, estudiando el idioma y las costumbres de Irán e Irak, acostumbrándose al manejo de la brújula y el sextante para orientarse, e incluso aprendiendo a realizar primeros auxilios y aplicar tratamientos para prevenir las enfermedades endémicas de la zona que iba a visitar.

Durante el otoño de 1839 y el invierno de 1840, viajó ligero de equipaje por toda Asia Menor y Siria. Por aquel entonces, las orillas del río Tigris suponían una barrera infranqueable para los occidentales que se habían atrevido a llegar hasta allí. Los extensos territorios sobre los que habían florecido las civilizaciones asiria y babilónica apenas habían sido explorados y continuaban siendo un gran misterio, pero Layard estaba decidido a iluminar aquella zona oscura de la humanidad. El 18 de marzo de 1840 abandonó la ciudad siria de Alepo y emprendió viaje en solitario, sin contar con la ayuda de criados ni guías, internándose en el desierto camino de la ciudad iraquí de Mosul. Al llegar allí descubrió por primera vez los extraños montículos cubiertos de arena y piedras que se elevaban misteriosos en la orilla oriental del Tigris. Tras unos días de descanso reemprendió su viaje hasta llegar a Hamun Alí, población rodeada por una serie de elevadas colinas de aspecto artificial que cautivaron la imaginación del joven Layard, hasta el punto de identificar a una de ellas con la que describió Jenofonte en la Anábasis, y a cuya sombra los Diez Mil establecieron su campamento.

Todos los escritos del joven y aventurero aprendiz de arqueólogo se caracterizaron desde un principio por describir con estilo cuidado y brillante el resultado de sus investigaciones. Así, fascinado por los misterios que podían encerrar el interior de aquellas colinas escribió, “…Entre los árabes circula una leyenda según la cual bajo las ruinas había figuras extrañas, talladas en piedra negra; pero durante la mayor parte del día estuvimos ocupados en la exploración de los montones de tierra y ladrillos que cubrían gran parte de la orilla del Tigris, pero las hemos buscado en vano”. A pesar de su dedicación y constancia, Layard se vio obligado a interrumpir su trabajo. Había gastado hasta el último céntimo del dinero que llevaba para el viaje y tuvo que regresar. Al pasar por Constantinopla, le presentaron al embajador inglés, Sir Stratford Canning. Durante su estancia en la capital del Imperio Otomano, sus apasionadas descripciones y su entusiasmo impresionaron al diplomático, que finalmente le regaló sesenta libras para que pudiera continuar con su trabajo. No era una cantidad exorbitante, pero si le permitió reemprender su viaje. El 8 de noviembre de 1845, Layard navegaba por el Tigris río abajo con la pretensión de comenzar cuanto antes las excavaciones. Sin embargo, en esta ocasión sus problemas no se iban a limitar a la falta de dinero.

LA COLINA DE NEMROD

Por aquel entonces, el bajá de Mosul ejercía un poder despótico sobre toda la provincia, lo que provocó la insurrección de todas las tribus asentadas en las llanuras circundantes de la ciudad. Incapaces de unirse para emprender una revolución organizada que les sacudiese del yugo tiránico del bajá, se dedicaron al pillaje, teniendo como víctimas preferidas a todos aquellos extranjeros que se aventurasen a atravesar su territorio. Layard llegó a Mosul en medio de esta peligrosa situación. Desde un principio fue consciente de que no debía revelar a nadie cuales eran sus verdaderas intenciones y se hizo pasar por un cazador nativo que tan sólo pretendía cazar jabalíes. Pocos días después partió en solitario en dirección a la colina de Nemrod, nombre mítico del monarca de Mesopotamia al que se le atribuye la construcción de la Torre de Babel. Nada más llegar, se ganó la confianza del jefe de la tribu local acampada en las cercanías del lugar que había escogido para iniciar las excavaciones, obteniendo de él seis hombres a cambio de un reducido jornal para que a la mañana siguiente le ayudasen a descubrir lo que pudiera contener el “vientre de la montaña”.

Apenas hubo amanecido, Layard estaba trabajando en la colina. Corría de un lado a otro, acudiendo a la llamada de los beduinos cada vez que encontraban un ladrillo grabado con lo que parecían ser inscripciones. Awad, el jefe de la tribu, llamó su atención al descubrir un trozo de placa de alabastro que asomaba entre la arena. Ese hallazgo indicó a Layard el lugar exacto en donde debía concentrar todos sus esfuerzos. Tras varias horas de duro trabajo encontraron unas placas de piedra colocadas verticalmente. Se trataba de una parte del zócalo del lujoso revestimiento de una estancia cuya decoración sólo podía pertenecer a un palacio. Layard mantuvo en todo momento la calma y continuó excavando metódicamente, procurando no dañar los restos que iban apareciendo. Dividió a sus hombres en dos grupos para acelerar los trabajos y al poco tiempo tropezaron con un muro recubierto con relieves separados por un friso con inscripciones. Acababan de toparse con las ruinas de un segundo palacio. Emocionado por el descubrimiento, Layard se puso a excavar con sus propias manos ante la atenta mirada de los beduinos que creyeron que se había vuelto loco.

Los trabajos avanzaron poco a poco con la esperanza de realizar grandes hallazgos. Sin embargo, la codicia de los beduinos, y especialmente la de Awad, iba a suponer un nuevo contratiempo. El jefe de los obreros estaba convencido de que Layard buscaba un tesoro que nada tenía que ver con las ruinas y trozos de ladrillos inscritos que hasta entonces habían encontrado, un rico botín en el que el oro reluciría por todas partes y del que esperaba obtener su parte. Después de dar el acostumbrado rodeo que se exige en Oriente para cuando se habla de negocios, y tras invocar al Profeta varias veces, el ambicioso Awad le amenazó con contar lo que estaba haciendo en la colina de Nemrod si no participaba en el negocio. Layard le oyó incrédulo y no le concedió demasiada importancia, negándose a ofrecerle un trato.

La amenaza no tardó en cumplirse y pocos días después se presentó una patrulla de desarrapados soldados enviados por el bajá. El oficial al mando inspeccionó el área arqueológica sin saber muy bien por donde debía empezar. Aunque sólo encontró esculturas y ruinas desenterradas, sin rastro del oro que se suponía que debía haber, entregó una orden dictada por el bajá en la que se prohibía expresamente continuar con las excavaciones. Ante aquella arbitrariedad, un enfurecido Layard montó a caballo y partió inmediatamente hacia Mosul con la intención de entrevistarse personalmente con el gobernador. Después de una larga espera que apenas le sirvió para calmar un poco sus ánimos, le fue concedida una audiencia. El arqueólogo se apresuró a manifestar una queja formal por la interrupción injustificada de sus trabajos, a la que el bajá respondió alegando que estaba profanando un antiguo cementerio, incluyendo la amenaza velada de que sus trabajos podían despertar la ira de los creyentes contra él al considerar que estaba cometiendo un sacrilegio. Para garantizar su seguridad, y sintiéndolo mucho, añadió el taimado bajá, no podía permitirle que continuase con las excavaciones.

Layard regresó deprimido y humillado, y se sintió aún peor cuando descubrió varias lápidas en los alrededores de Nemrod, lo que confirmaba las acusaciones del gobernador. A la mañana siguiente, su optimismo incansable intentó ver las cosas de otra manera. Con la ayuda inestimable de su encanto personal se ganó la confianza del oficial que vigilaba el yacimiento, él cual le terminó confesando que él y sus hombres se habían encargado de transportar las losas por las noches cumpliendo órdenes del bajá. Ante aquella inesperada noticia, Layard volvió a Mosul dispuesto a denunciar el engaño pero al llegar se encontró con una nueva sorpresa. El gobernador había caído en desgracia y se encontraba en la cárcel. Su prohibición había quedado por tanto derogada y Layard podía reanudar el trabajo sin perder más tiempo. Su dedicación y esfuerzo muy pronto recibirían su recompensa.

Una mañana, los obreros que trabajaban al noroeste del yacimiento le llamaron excitados. Cuando acudió a ver lo que ocurría, le mostraron el torso de una escultura que representaba una gigantesca cabeza de león alado esculpida en alabastro, la representación de Nergal, uno de los cuatro dioses astrales asirios, representantes de los cuatro ángulos del mundo. Con la respiración entrecortada y el corazón latiéndole aceleradamente, Layard contempló emocionado aquella majestuosa escultura que había permanecido enterrada durante milenios. El espectacular hallazgo llamó la atención de los beduinos de los alrededores, que acudieron en masa a contemplar la gigantesca escultura. El primer trabajador que había descubierto la cabeza asomando entre la arena, corrió a Mosul para contar lo sucedido al nuevo bajá. Se produjo entonces una situación parecida a la ocurrida con el antiguo déspota, y su sucesor recomendó a Layard que suspendiese las excavaciones para no ofender a los creyentes. De la misma forma, el intrépido arqueólogo galopó hasta Mosul para convencer al bajá de que su trabajo no podía ser considerado un sacrilegio. En esta ocasión tuvo más suerte y sus argumentos fueron escuchados. Finalmente, un decreto del sultán de Constantinopla, obtenido gracias a sus influencias en la capital del Imperio Otomano, permitió a Layard continuar con sus excavaciones con la garantía de que no volverían a ser importunado.

TRABAJO DURO

A partir de ese momento se aceleraron los trabajos y poco a poco fue apareciendo un auténtico tesoro arqueológico muy bien conservado. En los alrededores del yacimiento se empezaron a acumular trece parejas de leones y toros alados. El palacio, que al principio fue identificado por el propio Layard como el del mítico Nemrod, se ha demostrado, tras las investigaciones posteriores del prestigioso Weidner, que perteneció realmente al rey Asurnasirpal II. En los muros de esta residencia real se hallaron relieves que representaban escenas de caza e imágenes de animales que aún nos sorprenden por su gran realismo y naturalidad, consideradas hoy en día como obras maestras del Arte Universal.

Después de sacar a la luz las parejas de animales alados, la principal preocupación del inquieto Layard era cómo iba a transportar las piezas para ser exhibidas en Londres. Por si fuera poco, la región se había visto afectada por una pertinaz sequía que había arruinado las cosechas, por lo que temía un aumento de la actividad de partidas de bandidos desesperados que podían atacar el yacimiento para obtener un botín. Esta última circunstancia le obligó a acelerar los preparativos sin dejar escapar ningún detalle. Así, la gente de Mosul salió curiosa a ver el paso de un extraño y gigantesco carromato, arrastrado pesadamente por una yunta de bueyes, que transportaba las esculturas de un toro y un león, dos de los ejemplares más pequeños y mejor conservados de los que habían sido hallados. La plataforma había sido especialmente diseñada para realizar el delicado transporte, y para hacernos una idea de las dificultades que se tuvieron que superar para montarlos en el carro baste decir que para extraer al toro de su yacimiento fue necesario construir una abertura de más de treinta metros de longitud, por cinco de altura y siete de ancho.

Sin embargo, la fuerza de los bueyes era insuficiente para arrastrar aquella pesada carga y Layard se vio obligado a pedir ayuda a los cientos de curiosos que se habían acercado para ver el paso de la comitiva. A pesar del empuje de cientos de manos, el carro se quedó atascado varias veces para desesperación del intrépido arqueólogo, que comprendió que el traslado de aquellas moles iba a ser mucho más complicado que el envío de varias placas con relieves que ya había remitido a Inglaterra vía Bagdad y Basora. Tras superar un sinfín de dificultades y una peligrosa navegación en barca por el Tigris, las esculturas recuperadas fueron por fin embarcadas en el puerto de Basora desde donde iniciaron un periplo alrededor de toda África (aún quedaban algunos años para que el Canal de Suez fuera inaugurado) hasta llegar al que iba a ser su nuevo hogar, las salas del Museo Británico de Londres.

LA COLINA DE KUYUNJIK

Los espectaculares hallazgos de Layard le facilitaron la financiación necesaria para iniciar nuevos proyectos. Sin tiempo para disfrutar del éxito y la fama cosechados, emprendió de nuevo viaje al país de sus sueños dispuesto a continuar con las excavaciones, eligiendo esta vez como objetivo prioritario la colina de Kujunjik, la misma en la que tiempo atrás había fracasado otra de las figuras emblemáticas de la arqueología de la época, Paul Emile Botta, descubridor de las ruinas de Khorsabad. Los detractores del trabajo de Layard afirmaban que sus espectaculares hallazgos eran fruto de la suerte, sin tener en cuenta que pudieran deberse a la intervención de otros factores, como su exhaustiva preparación autodidacta y el bagaje de su amplia experiencia. Por tanto, no es de extrañar que la decisión de excavar en Kujunjik pudiera servir para confirmar las dudas que sobre él vertían sus críticos.

Layard hizo oídos sordos a los ataques dirigidos contra él y en el otoño de 1849 clavó la piqueta en la colina situada en las orillas del Tigris, frente a Mosul. Confiaba plenamente en que su capacidad para identificar los detalles del terreno le permitiría descubrir indicios de lo que podía ocultarse bajo el suelo. Su intuición y experiencia tampoco le fallaron esta vez. Tras perforar un pozo en la colina, a unos veinte pies de profundidad se encontró con una capa de ladrillos. Desde allí hizo abrir pasillos horizontales en distintas direcciones hasta que siguiendo uno de ellos se topó con una sala cuya puerta estaba protegida por las imágenes de animales alados. Tras cuatro semanas de trabajo ininterrumpido, había excavado nueve habitaciones del palacio de Senaquerib, uno de los reyes más poderosos del Imperio asirio, en la ciudad mítica de Nínive.

Poco a poco sus tesoros fueron saliendo a la luz con todo su esplendor y magnificencia. Las inscripciones y relieves, las maravillosas esculturas y los muros con vistosos azulejos y mosaicos de color azul, superaban con creces la más que deslumbrante calidad artística de las piezas encontradas en Nemrod. Entre todas ellas merece un lugar destacado el magnífico relieve de la leona herida, obra datada en la época de Asurbanipal. En él, el felino arrastra su cuerpo herido por varias flechas, tensando todos sus músculos antes de rugir por última vez, componiendo una escena individual llena de dinamismo y naturalidad que la hacen merecedora del título de obra maestra. Este hallazgo no fue el único tesoro encontrado por Layard en Nínive. Mientras continuaba incansable con las excavaciones, se topó con dos estancias añadidas al palacio de Senaquerib. Al penetrar en ellas, descubrió una gigantesca biblioteca formada por miles de placas de arcilla. Fundada por Asurbanipal, el sucesor de Senaquerib, pretendió reunir en ella todos los conocimientos de la época “con el fin de leerla el mismo”. El rey se encargó personalmente de obtener la gran mayoría de las placas, considerándolas como una propiedad de su colección particular, y de las que no pudo conseguir ordenó que se hicieran copias para agregarlas a la biblioteca, encargando a funcionarios especializados que recorrieran todo su imperio con esa misión.

El valor incalculable del resto de los grandes tesoros encontrados por Layard bajo las colinas es apenas comparable a la importancia del hallazgo de la biblioteca de Asurbanipal. Su descubrimiento nos brindó un valioso instrumento que nos ha permitido conocer, por boca de sus protagonistas, la historia de un imperio y una civilización de hace miles de años. Entre todos los documentos y obras literarias encontradas en la colección, hay una que destaca por encima de las demás, la epopeya de Gilgamés, el héroe mitológico que tenía dos tercios de ser divino y uno de persona humana, una de las primeras leyendas de la Literatura Universal en ser recogida por escrito. Sin embargo, el mérito de su hallazgo no corresponde esta vez a Layard, que regresó a Londres para iniciar una brillante carrera política que le llevó a ser nombrado Ministro de Obras Públicas de Su Majestad en 1868, y en 1869, embajador de Inglaterra en Madrid, hasta convertirse en miembro del Muy Honorable Consejo Privado del Reino Unido, un prestigioso y reducido órgano asesor del soberano británico. En este descubrimiento intervienen dos personajes secundarios, eclipsados por la deslumbrante figura del intrépido arqueólogo, pero no por ellos menos importantes en toda esta historia.

En primer lugar, nos encontramos con Hormuz Rassam, ayudante y mano derecha de Layard, un cristiano caldeo nacido en Mosul y que estudió en Oxford, nombrado sucesor suyo por recomendación del Museo Británico. Rassan continuó la labor emprendida por su predecesor, aunque carecía de su talento y carisma personal, aspectos necesarios para ganarse a los especialistas y al gran público. Su oscuro y silencioso trabajo consistió en recuperar y catalogar los tesoros de la biblioteca de Asurbanipal, tarea que exigió de él un ingente esfuerzo que, a día de hoy, apenas ha sido reconocido. Con una profesionalidad y dedicación constante, remitió a Inglaterra el resultado de sus descubrimientos para que otros los estudiasen. Es aquí donde surge la figura de nuestro segundo personaje.

George Smith era un brillante pero apocado joven que por aquel entonces ocupaba el puesto de ayudante de la sección egipcio-asiria del Museo Británico. Al igual que Layard, era un apasionado de la civilización y cultura de la antigua Persia, dedicándose por completo al estudio de todas las publicaciones que sobre asiriología llegaban hasta él, convirtiéndose en un experto en la materia. En 1872 descifró algunas de las placas de arcilla que el incansable Rassam había enviado al Museo y en ellas descubrió algo que le impresionó. Aunque se trataba de un científico que no mostraba demasiado interés por la literatura, quedó fascinado por la historia de Gilgamés contenida en aquellas modestas placas de barro cocido que una mano desconocida había grabado hacía miles de años. Como si se tratase de una novela por entregas, Smith siguió durante meses el desarrollo de la trama en la que se contaban las aventuras del héroe mitológico, dejándose la vista cada noche en su esfuerzo por descifrarla. Sin embargo, para su decepción, en los envíos remitidos por Rassam faltaba el desenlace de la historia.

Smith, impaciente por conocer el final del relato, se atrevió a dar a conocer al gran público el resultado de sus descubrimientos, y ante el revuelo provocado por la noticia, el Daily Telegraph se apresuró a ofrecer 1.000 guineas a quien hallase el resto de la epopeya de Gilgamés. El hasta entonces tímido ratón de biblioteca de Smith decidió entonces emprender viaje hasta Kuyunjik y encontrarlo él mismo. Parecía un reto imposible, pero como le sucedió tantas veces a Layard, además de contar con su constancia y esfuerzo también tuvo un inesperado golpe de suerte. Al poco tiempo, Smith regresó a Londres con 384 fragmentos que completaban la última parte del relato épico, capítulo que contenía la historia del inmortal Ut-napisti, el antepasado común de todos los humanos, que contó al héroe Gilgamés como había conseguido salvarse del Diluvio, castigo impuesto a los hombres por los dioses y que coincidía de manera sorprendente con la leyenda bíblica.

Smith cumplió por fin su sueño y supo el final de la historia.

José Luis Hernández Garvi. Escritor.